30年以上のパートナーシップで支え続ける、地域とともに歩む純米蔵ブランド

プロジェクト概要

1839年創業の酒蔵・富久錦は、1992年に業界にさきがけて全量純米による酒造りに踏み切った。そのタイミングで、地元の「米、水、人」にこだわる蔵の姿を伝えるための新しいCIをGRAPHが手掛けた。1996年からは地元・加西市の米のみを使って酒を醸しており、酒米を生産する契約農家の育成にも力を入れている。2001年にはフラッグシップショップ兼レストラン「ふく蔵」をオープンし、2010年代に入ってからは伝統的な醸造方法である「生酛(きもと)造り」や、木桶仕込みを復活させるなど、地域密着型かつ独自性のある取り組みを続けている。国内外の日本酒コンペティションにおける受賞も多数。GRAPHはシンボルマークやタイポグラフィのイメージを変わらず継承しながら、時代とともに変わる商品のラインナップに合わせてラベルデザインを30年以上にわたって手掛けている。

課題

- 業界にさきがけて行った全量純米酒化により、純米蔵としてのアイデンティティをより強く、広く発信するため、地元の風土を体現する新しいデザインが必要だった。

- 当時の日本酒のラベルには書家が書いた筆文字が使われていることが多く、漢字が読めない外国人や子どもにとってはブランドが識別しづらかった。

- 日本酒業界には「Fuku」や「Nishiki」の音の響きや、「富久」「錦」など漢字の印象が似ているお酒が多くあり、差別化が課題だった。

GRAPHからの提案

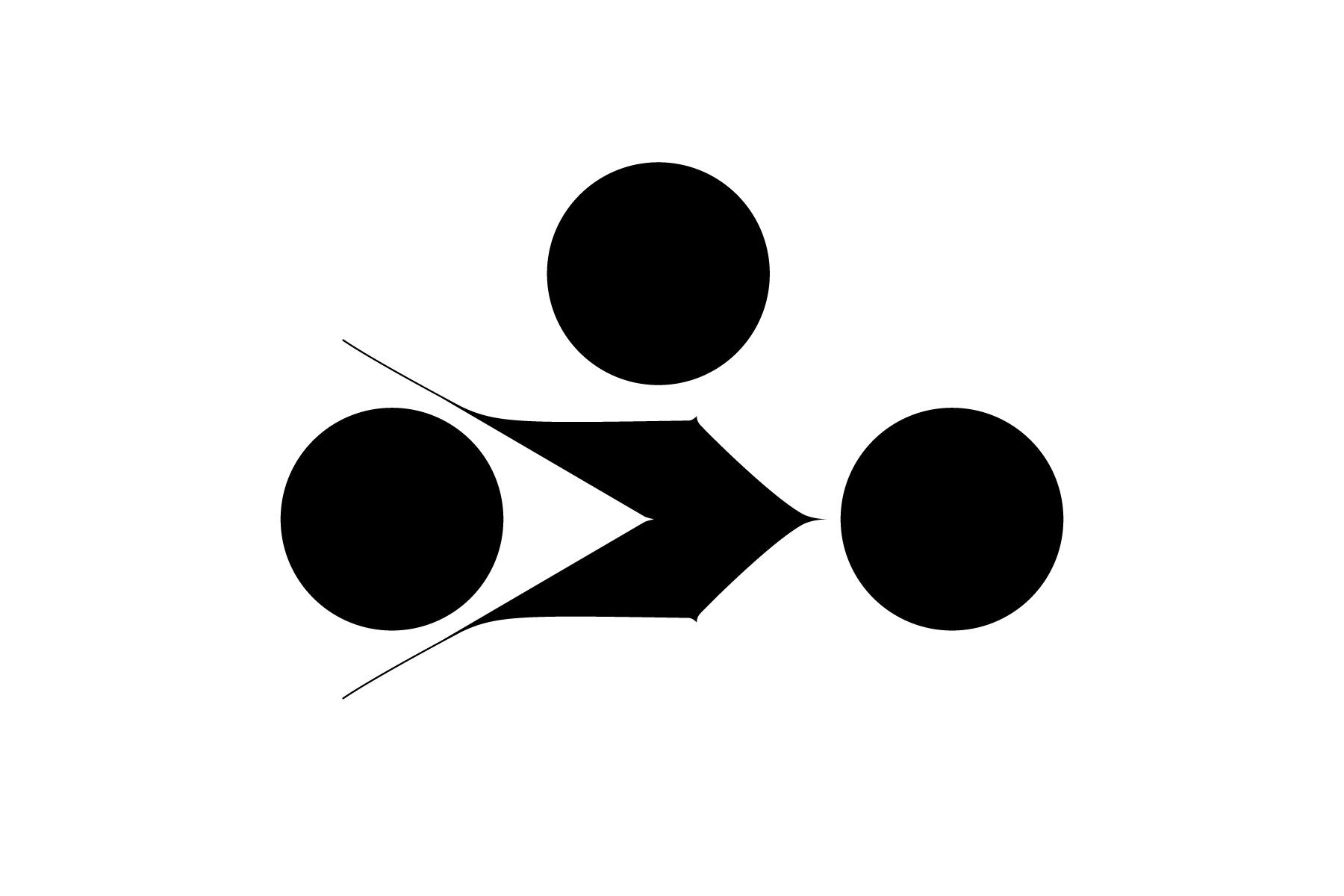

- 海外の人が認知しやすく、他社との差別化もしやすいようにシンボルマークを前面に押し出したCIを提案した。日本独自の文字である“ひらがな”の「ふ」と「く」を内包し、稲穂のイメージも重ねている。

- シンボルマークの3つの丸で「米、水、人」を表し、純米蔵としてのこだわりを表現した。

- 社名ロゴをはじめ、お酒のラベルなどに使用するタイポグラフィはすべてオリジナルで制作。手描きでレタリングしたようなタイポグラフィだが、すべてデジタル上で調整し、印刷技術と組み合わせて、地域に密着した食の安心感や豊かさを感じさせる表現とした。

結果

- シンボルマークによってブランド認知がしやすくなり、海外取引が増加した。海外の三つ星レストランや高級ホテルでも取り扱われており、「味とストーリーおよびデザイン性」が採用のきっかけとなっている。

- 消費者のための日本酒コンペティション「Sake Competition 2018」のラベルデザイン部門において、「新緑の播磨路」のラベルが1位を獲得(前年は5位を獲得)するなど、デザイン性においても高い評価を得た。

- 地元・加西市でも大人から子どもまで、幅広い世代に広く認知されており、「地元の良いお酒」のブランドとして愛着を持たれ続けている。