Vol.13

たぐいまれな造形力で、

ギリギリのバランスを保つデザイナー

安東孝一

プロデューサー

株式会社アンドーギャラリー代表取締役

あんどう・こういち●1954年宮城県生まれ。1984年にアンドーギャラリーを設立。アート・建築・デザインのプロデュースを行う。主なプロデュースに100%ChocolateCafe.のインテリアデザイン・グラフィックデザイン、TORANOMON TOWERSのサイン計画、THE TOKYO TOWERSラウンジ・ゲストルームのインテリアデザイン、中野セントラルパークのロゴデザイン・サイン計画、慶應義塾大学日吉記念館のサイン計画、パシフィコ横浜ノースのストリートファニチャーデザイン、Hareza池袋のアートワーク、観宿縁ESHIKOTO Bar刻のインテリアデザイン・ライティングデザインなどがある。オリジナルプロダクトにANDO GALLERY CALENDAR、ANDO’S GLASS、ANDO GALLERY DIARYがある。『PRODUCT DESIGN IN JAPAN』『MODERN』『NEW BLOOD』『くうかん』『Graphic』『インタビュー』など著書多数。2024年にANDO SCHOOLを開校。

https://www.andogallery.co.jp(公式サイト)

https://andogallery.stores.jp/(公式オンラインストア)

「わからない」からこそ新しい、と感じたデザイン

北川さんとの出会いは、2001年に出版した『NEW BLOOD』でした。

僕は1980年代に単身ニューヨークに渡ってアートに触れ、帰国後にアンドーギャラリーをオープンし、アート・建築・デザインのプロデュースを行ってきました。その中で「モダン」に興味がわき、アーティスト・建築家・デザイナーたちと付き合ううちに、モダンに対する自分なりの尺度を手に入れました。そこで、その世界のことをまとめようと、舟越桂さんや妹島和世さん、葛西薫さんなど、自分と同年代のアーティスト・建築家・デザイナーを取り上げた『MODERN』という本を作りました。1995年のことです。

ただ、1990年代に入り、時代の変化とともにどうやらモダンの捉え方も変わってきたんじゃないかと思うようになった。そこで、新しい人たちはどんな新しいものさしで物を作るんだろうということを見出したくて、1960年代以降生まれの人たちのインタビューと、作品を掲載しました。それが『NEW BLOOD』です。

そのときにグラフィックデザイナーとしてお声がけしたのが、北川さんと野田凪さん。今振り返ってみれば「最狂」とも言える選出でしたね。

北川さんを選んだのは、僕には彼のデザインが「わからなかった」から。新しいものさしを探すのだから、僕がわかるようじゃダメでしょ。そういう意味で、北川さんはどこまでいっても僕じゃない、あえて言うなら「あっち側の僕」だなという感覚があるんです。

20年以上ブレない北川デザインの哲学

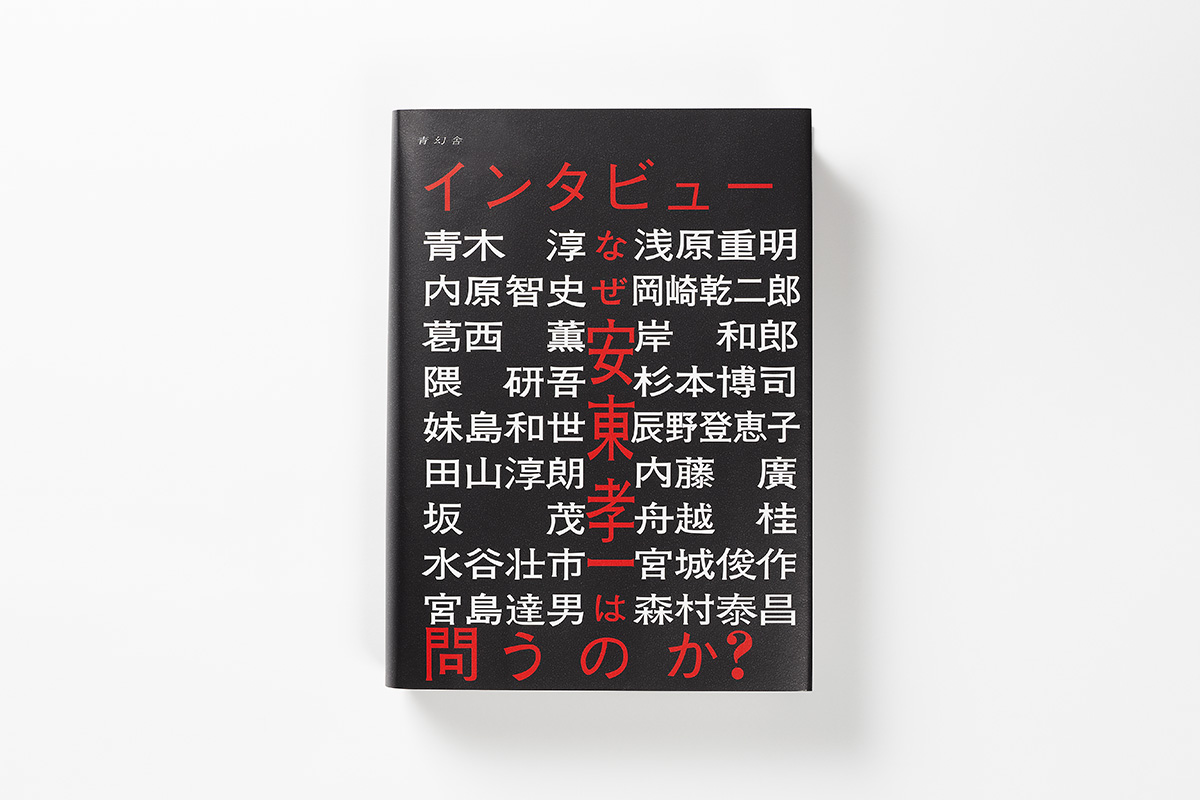

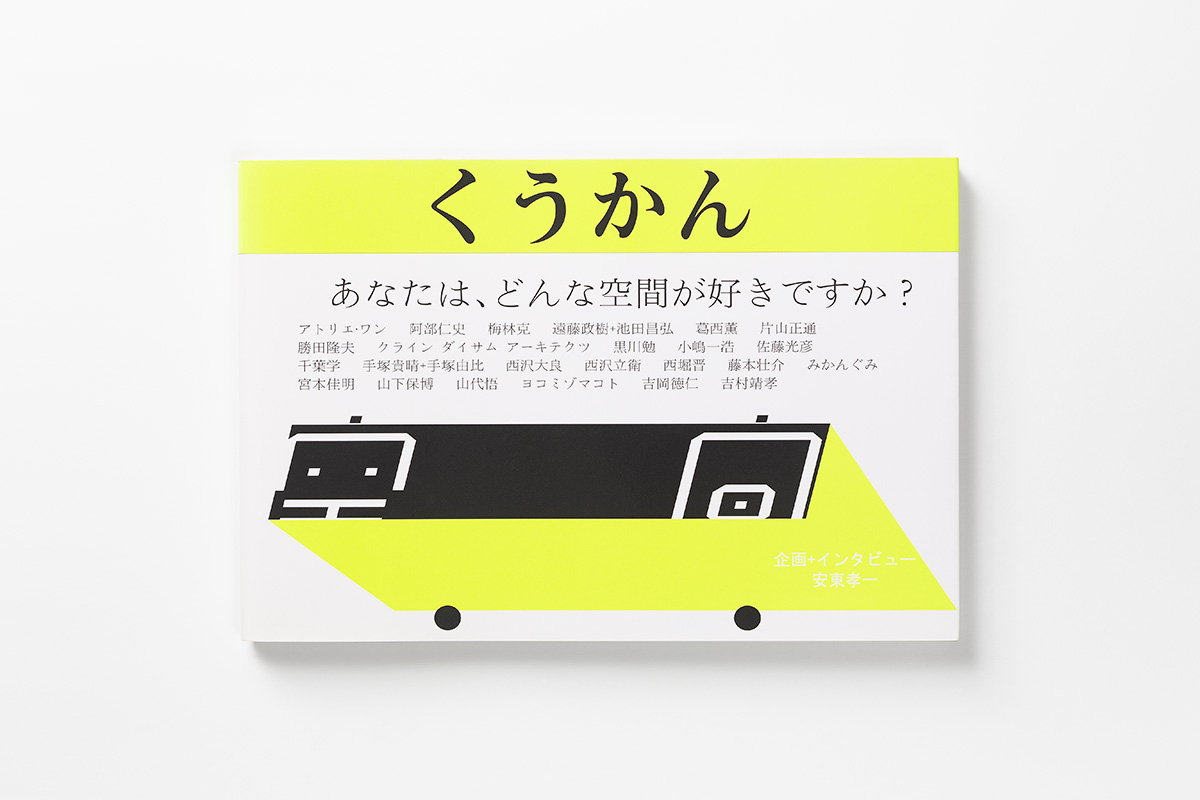

『NEW BLOOD』の後、北川さんに『インタビュー』と『くうかん』のデザインをお願いしました。

『インタビュー』は黒と赤の表紙ではっきり言って気持ち悪かったし(笑)、「なぜ安東孝一は尋ねるのか?」っていうコピーを入れてとお願いしたのに、気付いたら「問うのか?」になっていたりして、正直びっくりしました。

僕は、北川さんの作品には、シンプルでキレイな作品もあるって知っていたから、その後の『くうかん』では、そっちのデザインでお願いねって依頼したんです。それなのに、出てきたデザインには、なぜか「くうかん号」なんて登場していて。漢字で依頼したはずの書名もひらがなで『くうかん』に変わっているし、もう本当、ひどい話ですよ(笑)。

でも、この2冊のデザインを僕は変えませんでした。プロデューサーとしての僕の仕事は、「こういうことがやりたい」と、デザイナーに一生懸命語ること。その後はもうお任せで、デザイナーの世界が純度の高いまま出るのがいいと思っています。コンテンツは僕が作るけど、本自体はデザイナーが作るもの。だから、そのまま受け入れるしかないって思ってきたんです。

僕は北川一成のデザインの何が好きか、何が一番すごいかって言われると、やっぱり造形力だと思います。高い造形力があるからこそ、北川さんのデザインはギリギリを追いかけているのに、崩れてない。絶妙なバランスで成立しているんです。

最近は世の中にたくさん「北川さん風」のデザインがありますが、造形力がないと転ぶだけ。それに、きちんと自分の頭で考えた哲学が不在で、形だけ真似ているものも多いように思います。

改めて 『NEW BLOOD』のインタビューを読み返してみたら、ちゃんと北川さんのデザインのものさしについて、理論立てて語ってくれているんですよ。最近の仕事を逐一追いかけていたわけじゃないけど、20年以上経っても、北川さんが実行してきたことはブレてない。その積み重ねが、2024年の亀倉雄策賞受賞といった実績にもつながっているんだと思います。